作者⛓: 发布时间✪:2019-10-18 来源🗯:中华文明研究中心+收藏本文

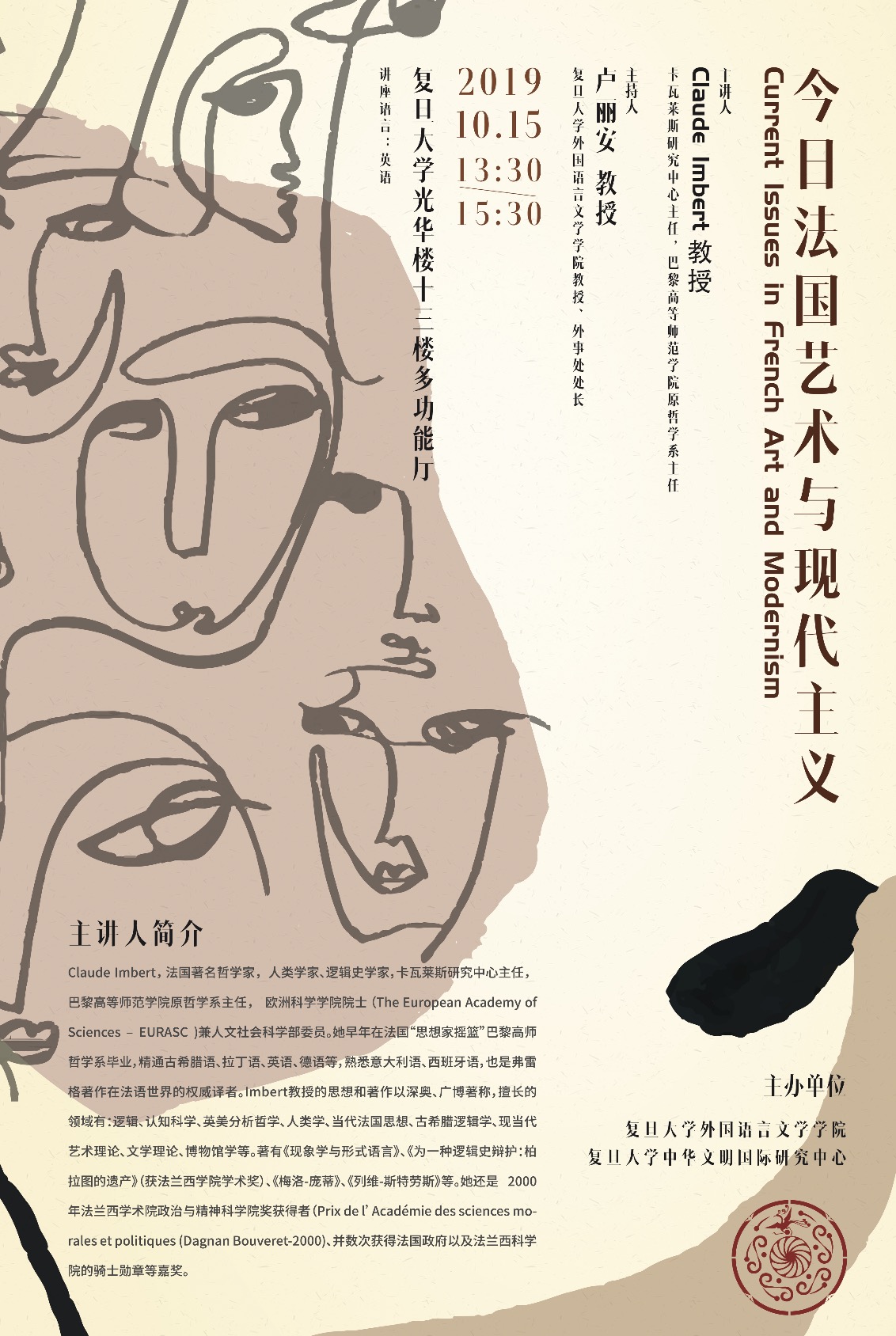

2019年10月15日下午,“今日法国艺术与现代主义”主题讲座在富达注册光华楼13楼多功能厅举办,讲座由富达注册外国语言文学学院和中华文明国际研究中心联合主办。主讲人Claude Imbert 教授为法国著名哲学家,人类学家、逻辑史学家,卡瓦莱斯研究中心主任,原巴黎高等师范学院哲学系主任,欧洲科学学院院士(The European Academy of Sciences – EURASC ) 兼人文社会科学部委员。

Claude Imbert 教授借助音乐、诗歌以及绘画等不同媒介,为大家带来了一场别开生面的讲座。讲座伊始☝️,Imbert 教授先让听众欣赏了德彪西(Achille-Claude Debussy)的《月光曲》和魏尔伦(Paul Verlaine)的诗歌《月光》🙂。在鲜活生动的听觉体验下,Imbert教授指出,无论是音乐还是诗歌,它们都没有摹仿或直接再现现实中的自然声音➰,而是运用重复的旋律或押韵的技巧(行内韵、交叉韵等)调动欣赏者的感知力👎🏼,从而使人在与其保持距离的同时得到一种全新的感受。

随后,教授以法国画家华多(Jean-Antoine Watteau)🧑🏻🤝🧑🏻、马奈(Édouard Manet)👩🏼🦳、莫奈(Claude Monet)和布丹(Eugène Boudin)等人作品为例,为大家具体分析在历史的进程中,不同阶段的艺术创作发生了怎样的变化。在华多的作品中,一位意大利喜剧演员占据了画面的前景🤙🏻,被画面背景中的人们孤立🐠。存在于二者间的距离感为原本客观自然的风景笼罩了主观的色彩𓀖。

18世纪法国画家Jean-Antoine Watteau作品

马奈的这幅海景图则更加与众不同:画中的人物都背对着观众🍻,与大家毫无目光接触,而且他们服饰的颜色也呈现出鲜明的对比。通过这样的绘画语言👧,画家似乎想建立起对日常生活某一瞬间的具体叙述🤏。

19世纪法国画家Édouard Manet作品

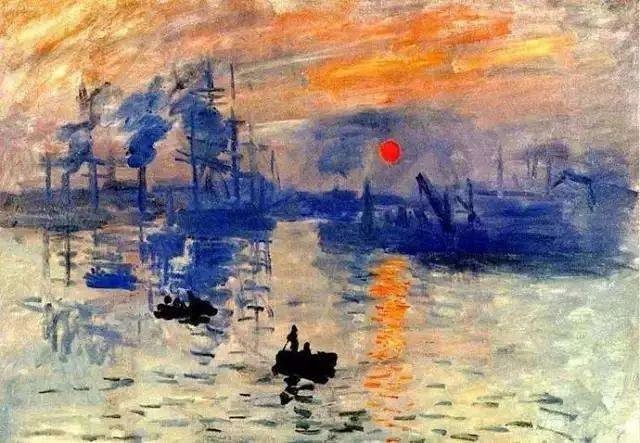

莫奈的《日出·印象》也完全不同于古典主义的绘画观念🙏,他在把握距离感的基础上描绘出日光在水波搅动下的场景,就一个特定的瞬间捕捉自己的主观印象,并希望能将这种个人的体验传达给公众,使绘画从再现转向表现👩🏽🔧,鼓励观众以积极的观看方式参与到作品的创作中来。

Claude Imbert教授认为,这些作品都呈现出一种主体化的过程⇾,它们注重描绘创作者在某个特定情绪下的瞬时感受🎐,并为这种瞬间的呈现提供了可能。