作者🤯: 发布时间👩🏿🔧🤸🏼♀️:2019-11-12 来源🪂:富达平台+收藏本文

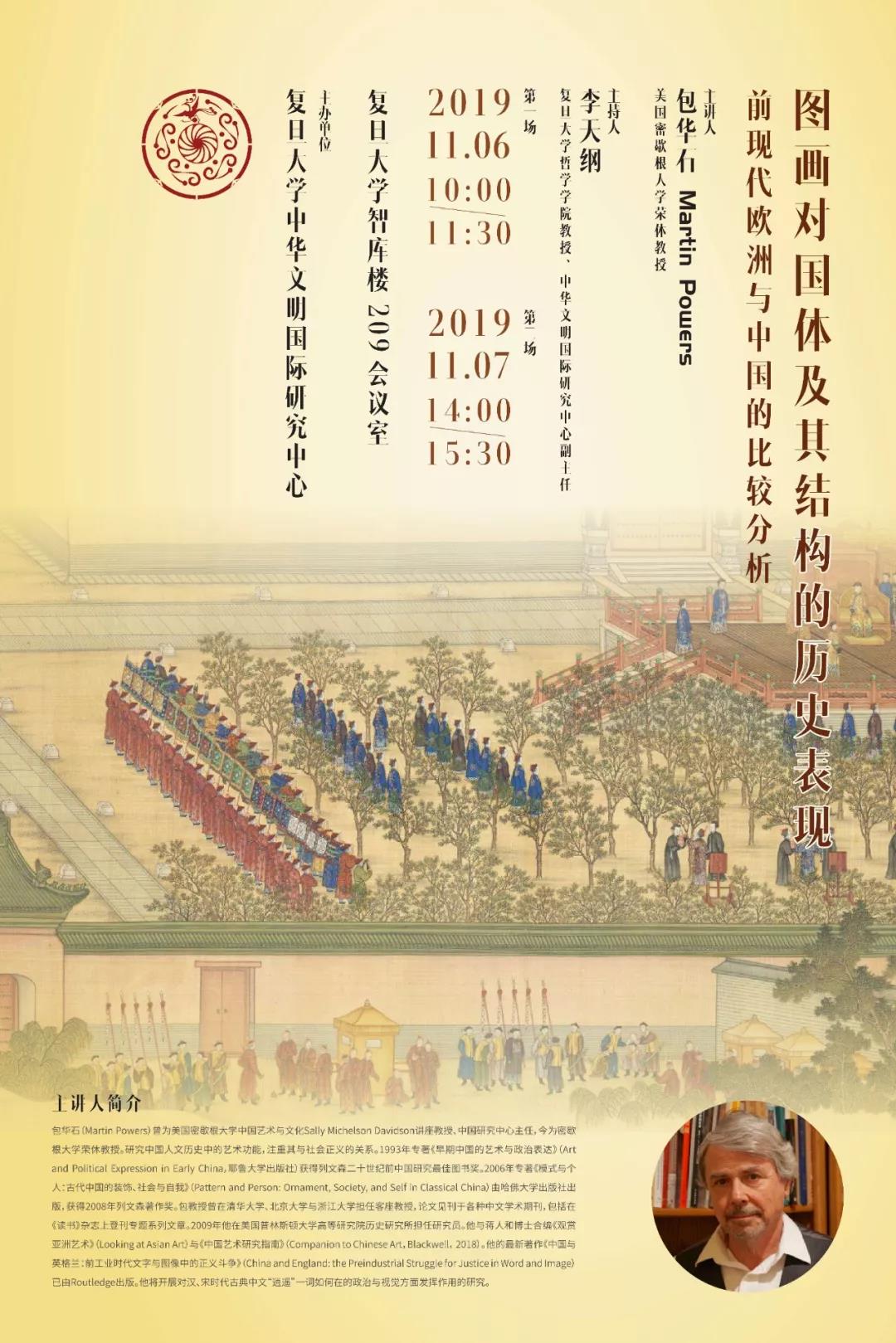

2019年11月6-7日, 主题讲座“图画对国体及其结构的历史表现”在富达注册智库楼209会议室举办。该讲座由富达注册中华文明国际研究中心主办;主讲人包华石(Martin Powers)为美国密歇根大学荣休教授🛠,其研究领域为中国人文历史中的艺术功能,注重其与社会正义的关系。讲座共分为两场🙅🏻♂️,第一场讲座由富达注册哲学学院教授🤸🏼、中华文明国际研究中心副主任李天纲主持✳️。

讲座中,包华石教授比较了中国古代传统绘画与欧洲中世纪绘画艺术。他从结构的角度分析图画,试图解析绘画艺术里中欧不同的“国体”观🤵🏻♂️。通过讲解宋代绘画💅🏻,包教授分析了图画是如何成为历史资料的:他指出🦪🧶,同文学艺术相比,视觉艺术对社会实践的反应较慢💻👩🏽⚖️,只有在政治实践普及之后🧑🎨,社会性话题才会在图画中出现。而表现“国体”的艺术作品描绘的往往是最理想的社会状态🕵🏻。因此,图画以表现社会典范为基本前提😌,与现实不一定保持一致。

包华石教授指出,直至中世纪晚期🌵👷🏻♀️,欧洲才开始考虑“国体”的基本成分⁉️。在君主和国家尚未分离的国家当中🟥,君主发挥了“国体”对社会及各阶层的统治作用,其方式就是用绘画艺术描绘君主政府降服敌人的画面,以此来确立政府的威严。

包教授还指出,不同的社会形势中🧑🏼🌾,描述人民的方式不同💪。人类文明早期,君臣🚴♀️、臣民之间的关系以“寓言”这种较为笼统的方式来表达;当文明发展到一定程度后💫,开始使用“转喻”的方式来表现人民👨🏼🦲,这种表达方式就较为具体。教授通过分析指出,古今中外👻,群众和国家之间的关系存在两种模式𓀕:一种是群众在统治之下不能参与国事;另一种则是群众拥有投票或者从政的权力,可以直接参与到国家治理中。这两种方式如何分配👨🏿🎤,会影响“国体”的形成🧑🏿🦱。在图画当中,我们可以分析出三种相对应的国体结构:上下结构、内外结构以及双重结构。

包教授追溯了孟子的思想,从中指出古代中国人对国体成分的看法。孟子的话语中体现了许多对君民关系的思考♻️,他的思想一直延续到了汉代的黄老思想。他同时分析了受孟子影响的逆顺政策对国家治理的不同影响。此外,包教授还通过对《吕氏春秋》的分析解释了古代中国对国体的认识。此外,通过解析漆器上的云气纹如何比喻性地展现国体结构👴🏼,他指出,当时的文官治国理论家认为,国家的行政结构应当顺应大自然的结构,这就是“天人合一”的观点⛎。随后,教授通过对《新文诗经》的解释以及对武梁祠谶纬图的分析👋🏼,指出了其中蕴含的寓言,这都继承了孟子的思想,反映了双重结构中群众和统治者之间的关系,也即君臣和臣民在原则上的平等。

接下来,教授又通过对章如愚和真德秀著作的解释进一步指出,宋人对国体的分析在继承汉人的基础上进一步创作了新方法来描绘国体观念😮💨,较朴素的寓言表达形式更为发达,例如🧔🏽♂️:《山塘考索》这幅画隐喻了君民之间的关系和君臣的职责👰🏽♂️;《龙宿郊民图》里更是具有孟子“乐岁终身饱”的象征。宋人用山水画来比喻国体:山峰可解释为皇帝的象征♘;群山可理解为重要的群臣⏩♋️;山中烟云是施泽于民的比喻;而人民的生产活动就在山川河湖的自然环境中进行。 包教授对《夏山》中出现的骑驴者也进行了历史和社会的分析🙆🏼♀️。此外,他指出,在宋代山水画中常能见到骑驴者的形象:沈括的《梦溪笔谈》中记录了骑驴者的典故🪒;《江山图》中也展现了骑驴者与百姓交谈的画面❗️。

最后教授总结道:我们可以从宋代山水画中看到国体的基本因素🏊🏿♂️🧾,也即君臣、臣民之间的关系🧤。古代中国的山水画结构隐喻了一种双重结构🧑🏻🍼,即皇帝与官位的管辖权是有限的,其出发点是人民的利益。这种理性的行政制度目的在于让老百姓享受“乐岁终身饱”的安乐。这些山水画中没有寓言化的图像或者任何神秘事物,其风格和表现形式都相当直白。它们以比喻和实录的方式表现国体结构☂️。其中🌿,大自然是人民展开生产和娱乐活动的环境🌃👩🏻🍼,而在欧洲中世纪绘画中“自然”则有所缺失。

接下来包教授分析了国体在欧洲的表现🦔。他指出,从中世纪晚期开始👩🏼💼,欧洲绘画当中教会🤦🏿♀️、国家、君王都没有得到有效的区分。欧洲的国体形象中很难将国家与教会分别🎟,其中只有教徒,没有人民。画家通过视觉艺术表现出的世界结构📪,暗示了人民的生存环境是危险的,只有在教会和君王的统治下才能安全。到了15🌧、16世纪欧洲🕵️♂️,政治家们开始研究国体的成分:以英国为例🙍🏿♀️,这时期的英国君王的权力是绝对的,英国国体成分中不包括平民🙎♂️。包教授通过分析霍布斯《利维坦》封面的结构,指出该封面就是对英国国体的一种寓言🦊:君王的身躯中包囊着群众🍈,其中没有人民的面孔——群众不存在个性🎒🧚🏻♀️,这体现的是一种内外的国体结构。随后🏋️,教授辨析了18世纪英国土地所有制👩🏽🚒,指出其中缺乏社会流动性🧏🏿🧩。教授总结道👩🏻🔬:中世纪欧洲绘画以寓言的方式表现国体结构,这是一种内外结构,对于教会的研究也可以用于对社会结构的研究。

随后,包教授辨析了中国和欧洲不同信仰在绘画中的不同表现。宋代的绘画体现的是双重结构🫢:宋代的绘画里出现了三教徒的主题:佛僧、道士、儒者三教徒处在同一平台平等交流,因为宗教不是宋代的施政手段;而意大利教堂的壁画在表现天主教和其他信仰的话题,一般都采用上下尊卑的结构🐌,用于表现天主教的正统地位和对其他异教徒的征服🛺;从16、17世纪开始🫐,当官方意识到无法完全统一信仰后,德国的版画各种宗教进行辩论的场景,这些宗教在原则上都处在平等地位🧑🏿🦲。但其中天主教作为正统获得了辩论的胜利,因此这还是上下尊卑的结构。16世纪中期💆🏿♂️,文艺复兴之后的德国可以找到一副不再是上下尊卑结构的图画👩🏼💼,展现了不同宗教信仰的贵族代表在同一个平台上进行交流的画面,但这种话同样是例外,而非普遍。在美国建国之后🚶🏻♂️,19世纪早期也出现了三教徒结构的绘画🛡,其中运用了《圣经》当中“和平相处”的典故👳🏽👵🏽:画面的右上方表现了美国人和印第安人和平共处的场面,双方处于大自然中,不存在羞辱和降服。三教徒具有历史社会依据💁🏽♂️:在中国,最早于宋神宗早期就已经出现了三教徒结构的图像;在11世纪早期出现了三教圆通堂。包华石教授通过对梅尧臣《题三教圆通》的诗歌(节选)分析了当时出现的此种社会现象😅,揭示了佛教、道教和儒家的平等地位🩸。