作者: 发布时间:2019-11-14 来源:“富达注册中华文明国际研究中心” 公众号+收藏本文

2019年11月7日下午👨🏿🦳,“图画对国体及其结构的历史表现”主题讲座第二场在富达注册智库楼209会议室举办。该讲座由富达注册中华文明国际研究中心主办,广州美术学院李公明教授主持,主讲人包华石(Martin Powers)为美国密歇根大学荣休教授,其研究领域为中国人文历史中的艺术功能👨🏿🦲,注重其与社会正义的关系。

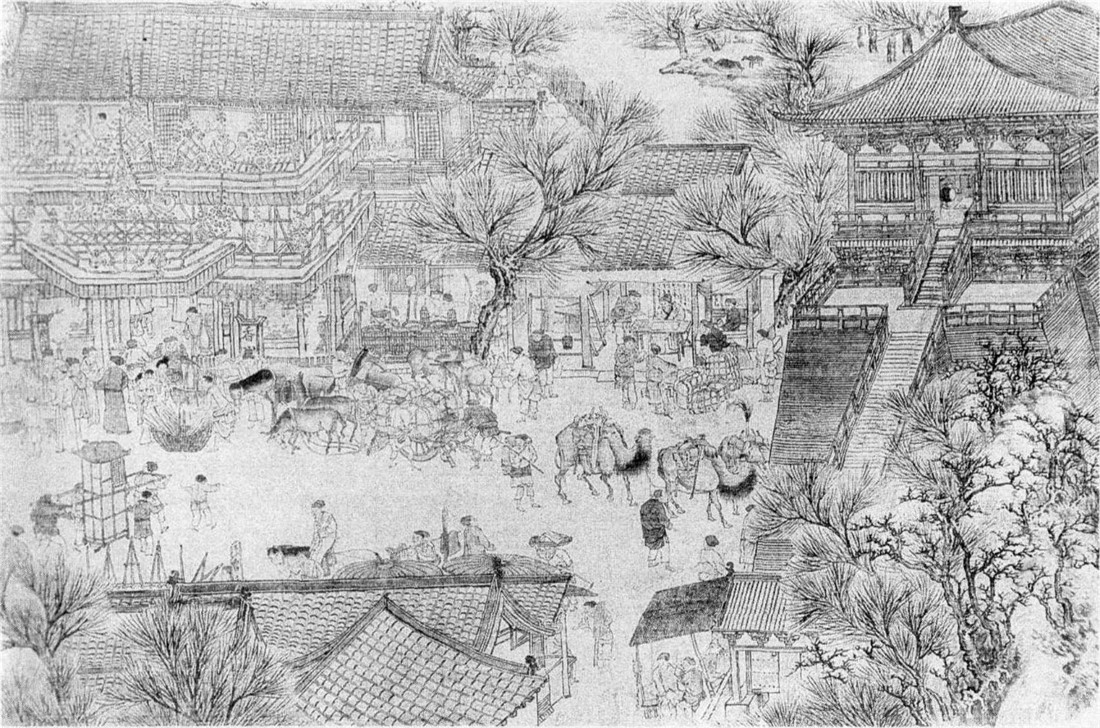

包华石教授对前现代欧洲与中国作品背后含义进行了延伸讨论。17至18世纪初期,欧洲的一些雕塑作品表现君主对敌人的征服👧🏽,这实际上是一种和平的寓言🪣。然而,这是属于君主的和平,与人民无关。而中国画作对和平的体现则与欧洲不一样🧑🏽🌾:以芝加哥博物馆馆藏的“太平风会图”为例,该画以太平为名,但图里并没有出现贵族或皇帝,反而呈现出了一副繁荣的市井图🏐。图内既描绘了商品买卖、服务🐻❄️👩🏽🦳、娱乐等市场活动,也体现了平民百姓在物质,甚至是精神上的富足,比如表现了百姓的恻隐之心。在画中💆🏿♀️,人物穿着随意,与不同身份的人们平等交流👩🚒,这一点也与欧洲有所不同——在欧洲贵族统治的社会中🏃♂️➡️,服装是重要的身份象征,而身份带来了特权以及社交上的严格阶级划分。

“太平风会图”局部

所以,欧洲作品对和平的核心表现是“征服”,而中国作品,无论是市井场景还是山水画中所体现的“国体”观念一般都是以老百姓为重心。百姓更多的是作为独立存在的个体,而非《利维坦》封面中君主的附属。包教授以北宋晚期至南宋初期的《蔡文姬归汉图》作为佐证:该图以洛阳被匈奴攻陷的混乱时期开始👨🏼,以归汉后妇人孩童可以自由行走,已经恢复了正常社会秩序,一派太平盛世的洛阳作为结尾👨🏿🦲,前后形成了强烈的对比🥶。

Johannes Vermeer, View of Delft, c.1662

“清明上河图”局部

在宋代的山水画中,公与私的问题也表现得较为明显🌓🚶🏻♂️:官营和私营的建筑差异比较容易辨别。有一些利民设施很显然是在朝廷的主持下建造的,比如利用水力来辅助种植的设施,或者为了百姓安全而建造的栏杆等。同时也有官私合作的项目。这个可能和中国士大夫受孟子思想影响对仁政有所追求有关。而这题材在欧洲相对罕见。

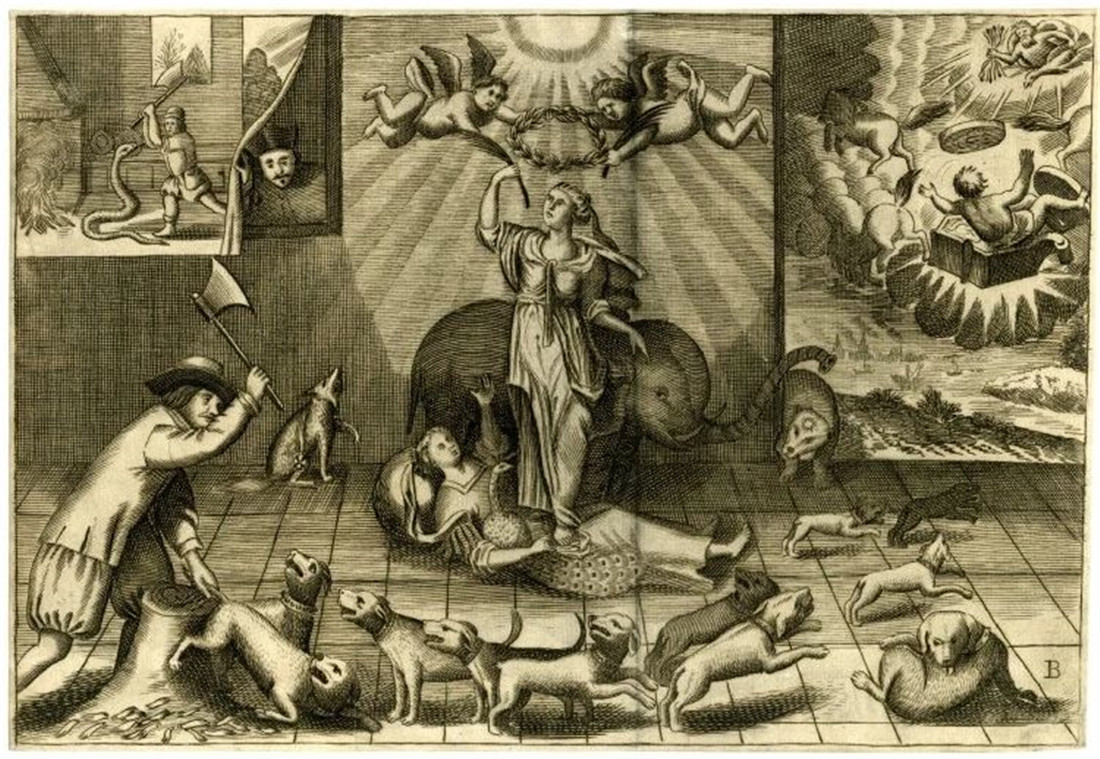

包教授举了欧洲城邦共和国的意大利锡耶纳的会议厅壁画为例:壁画上的三类,田园山水画、市井画和寓言,都与“国体”有一定的关系👦🏽。虽然前面两者都倾向于写实,画家用转喻以及实录的方式表达“和平”🏃🏻♀️➡️,但主要的表现形式还是带有浓厚的寓言色彩✊🏻,比如😶🌫️,他们将对公共安全的保证具象为一个手持犯罪者人像的女神⚉,并以一个美丽🕵🏽♂️🐍、悠闲、富裕的女子形象来象征和平。画家使用寓言等方式描绘市政结构,包括贵族🤞、市民、农民等😍,这是宋以后中国画作中少有的🚴🏼♀️。至于田园山水画,也是通过佣人可直面贵族等动作上的安排,侧面表达出当时是社会阶层相对松散的状态👫🏻🥏。荷兰画作同样会出现类似的情景,但在法国画作中🤸🏿♀️🧑🏼🍳,直到18世纪这种现象都是罕见的。此外,共和国的市井画也与欧洲的其他绘画并不一样,它的“国体”概念较开放🥗,修辞方式更接近于宋代,画中的平民也能在街上自由走动和交易,并进行娱乐活动。

和平的寓言

正义的寓言

A Further Justification of the Present War against the United Netherlands,1673

周臣《流民图》局部

Francesco Guardi, Piazza San Marco with the Basilica and Campanile, 1775-80

18世纪在中国的《康熙皇帝南巡图》,基本上还是市井图。无论是康熙皇帝的题跋,还是画作内容,都充分展示了对孟子思想的实践,以此表达他是个实行仁政的好皇帝🧺。同时,当时还有一些描绘农村生活的作品🩱,画家对于农村的生活的态度也反映了当时的社会制度。中国与欧洲在对农民形象的描绘上有差异,这反映了时代印迹。在欧洲的农村绘画作品中,农民的衣服往往不那么整齐干净,同时表情较不灵活,呈现的是画家对他们的刻板印象🧠,这也是在贵族统治社会中所常见。但是在中国对低层阶级的描绘中,老百姓也能过着不错的日子,虽然这类型画作带有一定的宣传性质,但也表现出了中国与欧洲对“国体”观念的差异。在中国🦻,官方有责任使民仰足以事父母,仰足以事父母,俯足以畜妻子🙎♂️🧏♂️,乐岁终身饱🧛🏽🏊🏼♂️,凶年免于死亡。类似的内容也出现在美国大革命后,以体现出美国农民生活的美好,以及生产力的提高🤵🏼♀️。

《康熙皇帝南巡图》局部