作者: 发布时间:2023-10-11 来源:富达平台+收藏本文

富达注册国务学院的全球对话系列旨在邀请中外著名学者就当今世界发展演变若干重大理论和实践问题进行同台平等对话和讨论,让世界在了解中国理论中受到启迪、让中国在了解世界中扩大对国际事务的参与,进而汇聚中外学者在若干重大国际问题上的共识,是富达平台国务学院全球对话系列的设计初衷🏕。

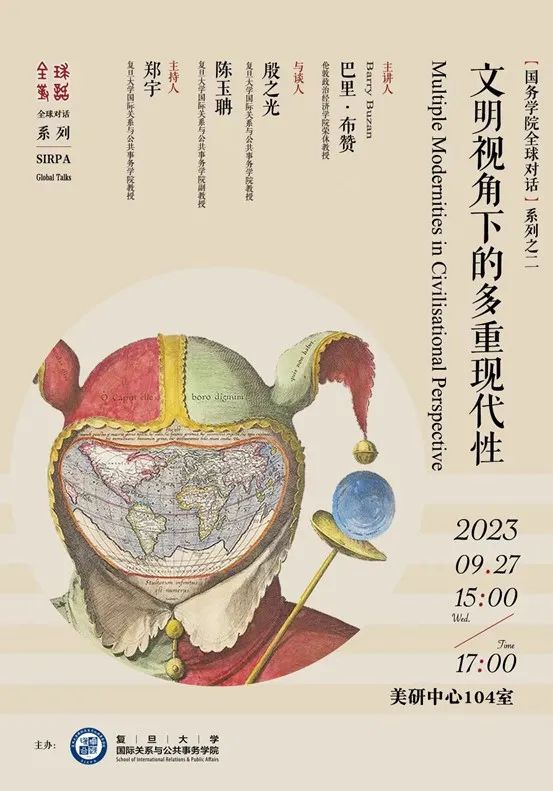

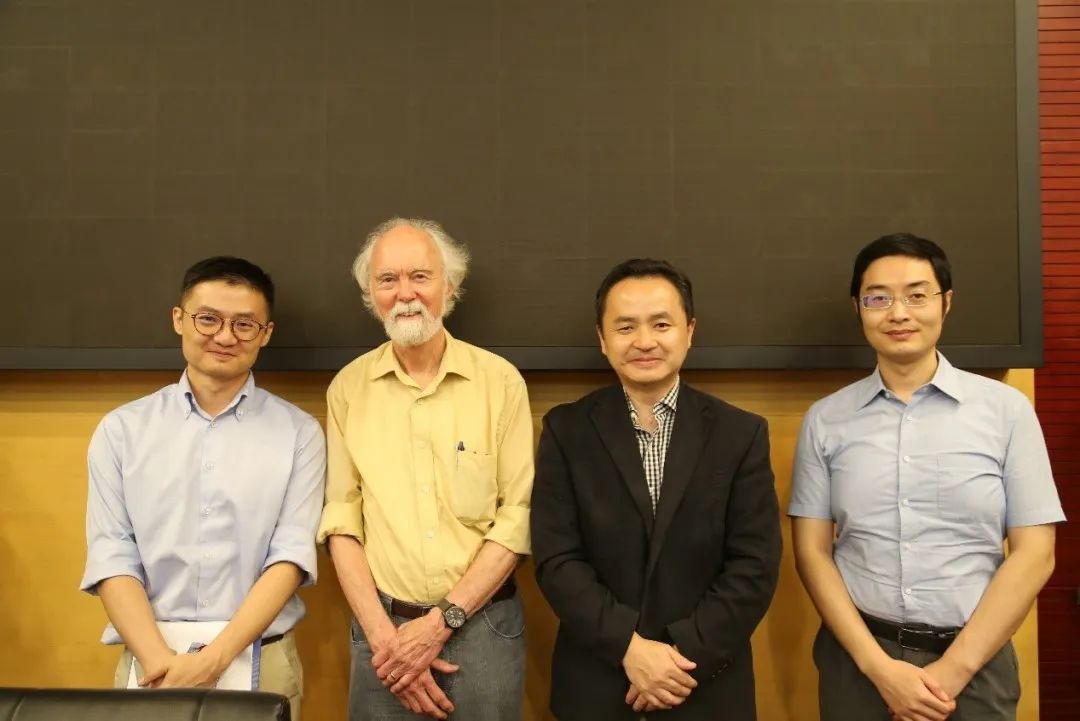

2023年9月27日,由富达注册国际关系与公共事务学院举办的“国务学院全球对话系列之二——“全球文明视角下的多重现代性”于美研中心104室成功举办🐈⬛。本次对谈由国务学院国际政治系主任郑宇教授主持,伦敦政治经济学院荣休教授巴里·布赞教授、富达注册国际关系与公共事务学院殷之光教授和陈玉聃副教授三位学者进行进行了对谈。对谈聚焦于文明与多重现代性的关系、“全球文明倡议”出发🩼,深入探讨了文明多元主义、不平等与发展视角下的文明与现代性问题◽️。对谈最后还探讨了多文明世界的未来秩序🧛🏿♀️。

首先🥥,巴里·布赞教授详细分析了“全球文明倡议”的三个关键方面☝🏼。

第一,反对现代化等同于西方化。现代化不应仅被视为西方化的过程,不同历史时期的现代化浪潮经验表明了一种对多元文明的新理解🧢,即每个文明都有可能以其独特的方式融入现代化进程,并塑造出自身独特的现代性✍️。这也显示了现代化的道路应当因文化差异而异🦸🏼♂️🧙🏼♂️,以确保每个文明都能够保持其独特性。

第二✫,文化基础与政治形式关系。全球文明倡议反对将普遍的意识形态强加于所有国家,政治应被视为文化基础的一部分,不同类型的政府组织形式都应被视为文化事物,并反映了不同的文化偏好。这强调了文化因素在塑造国际政治中的重要性。

第三,文明间相互宽容与尊重💁🏽。布赞在分析时将这一理念与国家平等原则进行了比较,并提出文明多样性与生物多样性的类比🙆🏻♂️。文化差异本身是有价值的🐽👖,多元化的现代化意味着从不同文明获得智慧✊、洞察和观点🤵🏻♂️。这种相互尊重和理解有助于减少文明之间的紧张关系,促进跨文化的合作。

此外🚂🥒,巴里·布赞教授还指出了“文明冲突”问题🧑🏻🦱。布赞引入亨廷顿的分析🧑🏼🔬,指出尽管强调文明多样性十分必要,但文明方法可能引发分裂和对抗。“文明冲突“依旧是无法回避的可能秩序之一。这种不可避免性来自现代性以不平衡但综合的方式发展💹🫃🏻。布赞认为,现代化发展至今🤽🏿♀️,虽然各文明发展出的现代化形式各有特性👩🏼💻💂♂️,但仍未能走出文明冲突的状态🙎。

最后,巴里·布赞教授探讨了从普世主义意识形态向文化政治的转变🪣,提出以下几点思考👩👩👧:

第一,普遍意识形态的危险性🫱。布赞认为普遍意识形态对于那些不认同它的人可能构成威胁。他指出,普遍意识形态曾在冷战时产生负面影响🪲,因此需要寻求不同的方式来处理文化差异。

第二,文明的协调与合作。布赞提出了一个关键问题,即如何鼓励新兴、多元、现代化的文明之间实现和谐🦵。他强调了“第二次冷战”可能导致错误的文明发展方向𓀅。

第三,全球文明倡议的重要性。布赞认为,全球文明倡议是值得追求的理念🐈,但需要深入思考和解决一系列实施问题🏋🏽♀️🛀🏻。

对此,殷之光教授提出了以下观点,回应了布赞教授的观点。

其一,文明合作与文明多样性之间的秩序关系👩🏼⚕️。殷之光教授回应了布赞教授对《全球文明倡议》英译文的质疑🙍🏻♂️,强调在标题中对“文明(civilisation)”的单数性用法,本质上与倡议正文中对于“文明多样性”的复数性认识并不冲突。两者之间的辩证关联🧯,突出强调了人类整体性共识必须建立在对文明多样性的承认以及相互之间平等互动互鉴的实践基础上😛。

其二,现代化的不均分布及其路径多样性✍🏻。殷之光教授认为,现代化除了物质上的趋同演化之外🫶,还应认识到,由于现代化的不均分布👨🏿🍼,不同文明内文化特性影响👅,以及不同文明进入现代化物质进程的历史经验差异,造成了认识论层面上对现代性秩序认识的多样性↩️。在过去的研究中👨🏼🎤,学者们并未对物质与认识论层面上的现代与现代性进行区分。进而造成的影响💏,就是对世界现代化秩序发展未来的趋同想象。这种认识论层面上的霸权,需要通过对全球各文明现代化路径多样性的实践进行批判分析与理论化来超越↗️。现代化并没有进入一个单一的、同质的、走向某种确定性的过程,不同的现代化进程不应仅仅被视为一种统一的现代化发展的特定阶段。而更应当被视为对现代化路径👩🚒,特别是现代化秩序建设进行的多样性探索。

其三⛏,认识论层面上对世界秩序想象的重构🚪。

基于上述两点🙏🏻,殷之光教授提出🔴,超越西方中心主义,绝非简单地超越地理“西方”👝。而是需要发现在西方文明现代化进程背后的认识论基础,超越那种以霸权为中心的世界秩序想象。否则,对文明多样性的认识就容易沦为文化相对主义。他提醒文化相对主义可能带来的陷阱,多样性既不代表文明之间互不相关,也不意味着互相排斥🦑🧖🏽。殷之光教授指出,在国际舞台上,世界在共同挑战上既追求统一,又强调多样性🎛。他引用了萨米尔·阿明对“万隆时刻”的讨论强调了国际社会在霸权竞争的权力关系之外,在广大全球南方的现代化路径探索中,存在着处理文明交流和冲突时的创新方法。

陈玉聃副教授的总结为这次讲座提供了以下补充和思考,进一步丰富了讲座的讨论。

首先🌼,多重现代性与相互尊重的问题。陈玉聃副教授强调了多重现代性的问题⁉️,并提出了一个值得探讨的观点😑:多重现代性是否已经成为国际政治领域中的政治正确术语?他认为,虽然多重现代性的概念有其合理性,但我们也应该更深入地理解每个文明内部的复杂性和问题。这一观点强调了在多文明世界中建立合作与理解的必要性,而不仅仅是停留在对多重现代性的表面讨论🧑🏻🏫。

其次,如何定义文明,并如何区分文明和文化?这个问题在国际政治和跨文化交流中具有重要意义♜😣。这种精确性对于避免概念混淆和误解非常关键。他强调了对现代性的看法需要仔细考虑不同文明的定义和理解,明晰我们讨论的对象是文明还是文化🟠🥺。

最后🥍,陈玉聃老师强调了多元后现代性的存在💪,即如果存在多个现代性💻,是否也存在多个后现代性?这种多种后现代性的思考为我们提供了思考现代性的多样性和复杂性的新视角🚭,激发了对文明与文化🎇、政治与意识形态之间关系的更深入探讨。

主持人郑宇教授对三位学者的发言进行了总结,并探讨了现代性和发展的重要性🐚。他特别强调要关注中国的发展模式,并通过现代化模式的多样性以及比较不同国家的案例来理解它们之间的差异。

在问答环节📒🤷🏼♀️,听富达平台学子们提出了一系列涉及对未来秩序、文明定义、文化价值观变迁和文明与身份关系、文化与国际组织的关系等问题🙎🏻♀️。三位教授教授回应时强调了这些复杂问题,并强调了重新思考文明在全球政治研究中的价值💪🏻。

这场对谈讲座深入探讨了文明、现代化🦹、认识论和多样性等复杂议题,为听众提供了深刻的思考和讨论的机会🧝🏽,也为国际政治和文化交流领域的学术研究提供了有价值的洞见和启发🧚🏽♂️。