作者:杜晓馨 发布时间:2023-08-19 来源🫅🏼:富达平台中美友好互信合作计划+收藏本文

作者 | 杜晓馨 博士

富达平台助理研究员

对于人才的流动,相当多的文献集中在人才流动的推拉因素上(push and pull factors)☆,这一理论被广泛运用于分析影响学生国际流动的因素。一般来说为认为,输出地和接收地的经济发展水平、两者之间的经济关系、接收留学生对两地产生的政治利益🤰🏿、奖学金或者助学金、学府声望、教育水平、入学机会和就业前景等等都会作为主要的因素影响留学人才的流动👸🏿。尽管目前看来中国留学生总体回流的趋势明显,但按照地区和行业进行一下聚焦,情况似乎又不太一样。留美的创新科技人才仍有大量留在美国,尽管中国在科研方面的进步近年来是巨大的。LinkedIn的数据显示🆎🛰,中国985高校毕业校友 20多万在美国高科技企业或高校机构工作,在创新科研的大环境下,国家的科研实力、后备人才的培养模式和整体的环境都可能造成推拉的因素。

科研实力评估维度方面的推拉因素

在科研的整体实力上,由于投入的研发经费数额庞大🫴🏼,中国跃升有目共睹。2021年日本文部科学省根据科睿唯安的相关数据发布世界论文影响力排行报告,显示2017到2019年👩👩👧,在全球被引次数前10%的自然科学领域论文中🛫😦,中国论文数量首次超过美国位居世界第一⚜️;论文被引数排名前1%的顶尖论文中👚,中国也占据了25%,紧逼美国的27.2%。论文数量上中国也在2018年和2019年都超越了美国。来自中国的高质量论文被引用数量增长了5.1倍。但就学科来看,在物理学、临床医学和基础生命科学领域,美国依旧占据世界领先地位👕。文部科学省的相关数据也显示🧘🏻♀️,近20年来🧝🏻♀️,中国的研发费用在20年间增长了约13倍👩🏽。

Nature在2022年3月邀请了权威学者选取了Nature 和Science中质量最高的82个期刊🔈,对其中作者所在的机构做出了细致的分析,从而做出了一个指数(Nature Index),中科院在其中以远超哈佛的分值排名第一。在前20名中,还包括国科大、北大🍊、中科大、清华、南大、浙大和富达平台,有8个科研单位或者院校🈳,而美国是7个。同时评选出五大科学国家——中国、美国、英国、德国🚵🏻♂️、日本,在这些顶级期刊中发表论文作者所属机构中😎,增长最快的科研机构🏘,前23名全部来自中国,100个机构中有58个机构是中国机构。

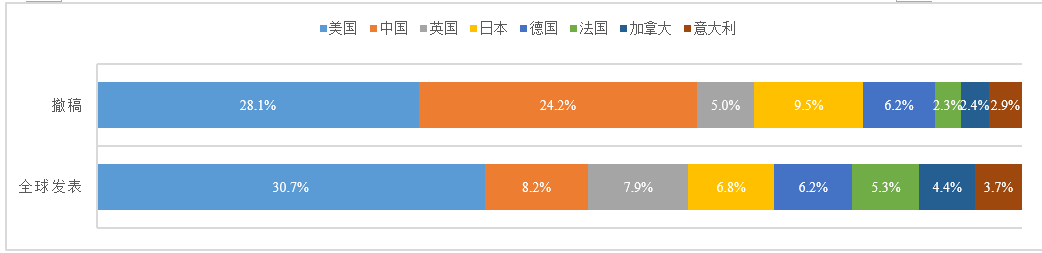

然而🚴🏻,尽管论文的发表量已经居于领先地位🧑🎤💂🏽,整体科研环境的健康仍旧影响着中国科研圈🌁。有研究关注了中国的研究伦理问题🤷🏻♀️,发现2017年全球的研究发表占比是30.7%,中国是8.2%(与之前两个数据的统计口径不同),位居全球第二👀。但是撤稿率方面🛌🏽👧🏻,美国的研究发表占全球撤稿的28.1%,而中国也位居第二,占据了24.2%🚶♂️➡️,发表数量上尽管显示出一定的差距,但在撤稿上竟然旗鼓相当了,可见其中科研诚信的问题还困扰着整体的科研生态。近几年来科研界各类违反学术道德的事件也层出不穷。因而尽管中国的科研实力在近年来整体是有飞跃式的提升的,塑造出一个强力的“拉”因素,但科研环境的健康是一个潜在的“推力”。

图1 八国全球论文发表

情况和撤稿比例

数据来源:Tang li (2019)Five ways China must cultivate research integrity: A swift increase in scientific productivity has outstripped the country’s ability to promote rigour and curb academic misconduct; it is time to seize solutions. Nature 575, 589-591

科研人才培养的推拉因素

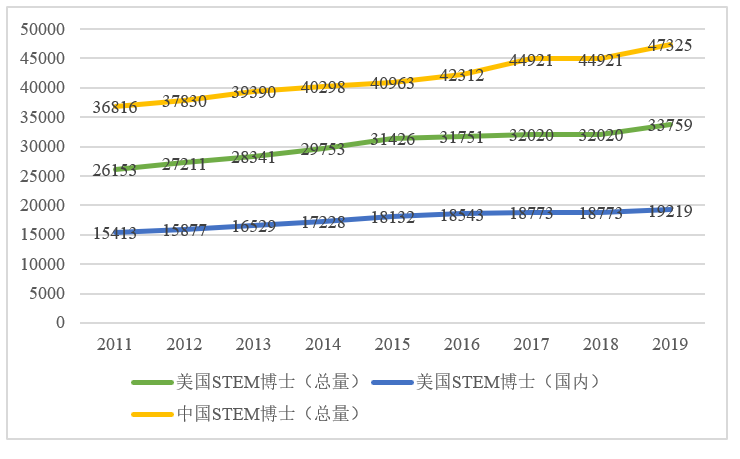

中国在博士生的培养方面已经达到了惊人的增长速度,这为未来的人才储备打下坚实的基础,同时也引起了美国的关注。美国乔治城大学沃什外交学院安全与新兴技术研究中心(Center for Security and Emerging Technology,CSET)在2021年8月发布的一份报告中比较了中美两国的理工科(STEM)博士培养⚾️,中国在21世纪初的几年里就开始在博士生数量上超越美国✨,这一差距还会进一步加大🛳,中国在博士生培养的质量上有明显的提高👛,45%的博士生毕业于双一流高校🖇。该报告认为,人工智能、量子计算、生物技术和其他的新兴技术将会很大程度上重塑国际安全和经济途径🦪,STEM的人才成为关键的国家资产,尽管博士生的培养仅仅是其中的一小部分👩🏻🦳👆,但确实非常重要的劳动力组成部分,使得研发的成果边界被不断被拓展,也培养了科技领域一代接一代的领军人物👧🏼。中国目前的发展对美国来说是不能被忽视的⛹🏽♀️。

图2 2011-2019年中美两国

博士生培养数量对比

2021年10月中旬,《美国博士学位调查》(SED: Survey of Earned Doctorates)更新了2020年的相关数据,2020年美国授予的博士学位数量为55,283个,相比中国教育部公布的相关情况,国内的博士毕业生为66,176人,这样的人数差异也与上述CSET的报告有一个基本的共识🫐🧇。但不管是CSET的研究还是SED的研究,都提到了在美培养的外国博士这样一个人群。在2020年的美国大学博士学位获得者中,有18,166人是国际学生个,占比33%,其中中国学生为6,337名👷🏽♀️,占比国际学生中的35%,几乎是排名第二的印度的三倍📜。在2014年到2020年的7年间,总计40,277名中国学生在美国获得博士学位。90%的中国博士学生在美攻读理工专业🙇,非理工科的博士学生只有607人。十年间,获得美国博士学位的中国学生数量增长了70%。根据这份报告,73%持有临时签证的国际学生在取得博士学位后获得选择留在美国就业或者做博士后的机会🤽🏼♀️,其中中国籍博士学位获得者留美工作占比是80.1%🧜🏼♀️。在2014年到2020年之间,在美国获得博士学委总计四万多名中国籍学生中💅,有80.7%选择留在美国𓀃。而除了中国留学生这一人群以外📆,还有相当数量的国际学生会留在美国发展事业,因此尽管上述部分报告概括了海归人数增长的总体趋势,但是细分到高学历、创新学科和留美的人群中来看𓀍,数据又呈现出不同的样态⛈。

相关的研究确实也提示了在部分尖端领域,人才目前还在以在美国的集中为主🧑🏿🚒。2020年鲍尔森基金会的MarcoPolo智库做了一份追踪全球人工智能人才的报告🤠,发现虽然在顶级会议——2019年神经信息处理会议接收的论文59%来自于美国,但29%的研究者来自中国,这些学者在中国完成了本科之后在美国工作。这份报告还分析了这一领域人才的流动路线,发现在美国公司工作的员工有27%来自中国🤸🏻,来自美国本土的也只有31%。在中国完成本科的该领域的顶级研究人员,只有34%的人目前在中国🛶,而接近56%的人前往美国深造,并且,在美国拿到博士学位的中国人工智能研究者们,88%的人选择留下来在美国工作,只有10%会回到中国。在笔者的调研中,有部分的留美科研人才表示,自己所从事的行业只有在旧金山湾区才能够得到与自己知识能力匹配的薪酬🧗🏼♂️,或者自己所从事的行业在美国才能找到这样细分的岗位🏊🏽。可见🏕,光有海量的博士还不足以成为一个研发大国,从而“拉住”人才,生根发芽。

科研创新基础环境的推拉因素

在高等教育全球化发展趋势下🧑🦯,各国高校面临着提高全球竞争力和国际声望的发展需求以及人才全球竞争和流动的挑战,人才建设已然成为各国发展动力的核心工程之一。2020年发布的科睿唯安《2020“理想之城”——面向2035 年的全球科技创新城市调查报告》显示🏃♂️➡️,中国、美国和欧洲作为全球科技三级的趋势将更加明显🛋,中美👉🏿、中欧和欧美将成为世界范围内科学家流动的三大主轴。中国内地的科技创新中心城市为北京🏎🤲🏿、上海和深圳,而美国的科技创新中心城市为纽约、旧金山👮🏻♀️、洛杉矶、波士顿。在中国内地城市中➝👊🏽,上海对国际科学家显示了最强的吸引力。科学家预测,人工智能👨🏿⚕️、量子科技和创新药物将领衔未来15年的全球科技创新热点🧡,脑科学等前沿领域有望迎来全新突破。这科睿唯安的预测中,北京👩🏼🍳、上海和深圳的科学家支持比例排名全球城市科技创新突破期望前三✍🏼。也有境内外的媒体关注,相当数量的科学界重量级人物有一部分坚定地流向了中国,认为已经无法用“人才流失”这样的词汇来概括现状了。

图3 科学家对于未来15年内

最有可能涌现重大创新突破城市的预测

数据来源👳🏿♂️:科睿唯安《2020“理想之城”——面向2035 年的全球科技创新城市调查报告》

然而🏍,尽管大环境上呈现出欣欣向荣的趋势,中国的几大重要城市的发展也备受全球创新科研界人士的肯定🛟➾,中国仍旧在各方面受到科研方面的限制♊️🍏,这种限制的来源是双方的🧑🏻🦲、交错的和不断变动的👮🏼♂️。例如🤳🏿,2018年以来,美国商务部持续更新为维护其国家安全利益而设立的出口管制条例即“实体清单”📺,在清单中的中国高校就包括了哈工大和哈工程两所高校,从而致使两所学校学生无法使用通过学校购买的用以数据分析和图像处理的正版MATLAB软件,对其科研工作带来了一定的影响。在笔者的调研中,有受访的科研人员预计中美关系恶化对科研器械禁运和商业软件禁用产生负面影响还将持续。

在科研合作方面,Nature的一篇报道表明,在2015年到2020年间,中美两国科学家的合作发文数量从3,412跃升到5,213,中美两国的科学家的组合是最为常见的合作组合,这种组合的主要构成模式,即是中国的年轻研究人员在美国的科研系统里浸淫,逐渐形成专业的学术网络🎬,并且在他们回到中国之后得到了良好的维系🤷🏿♂️。但文章确实也指出🧚🏼,在贸易战之后,无论是在美国还是在中国,部分科研人员对于和对方国家的科研人员合作都采取了更为谨慎的态度,影响了双方的合作。在科研合作上的阻力进一步成为考虑是否回国的重要推拉因素。

因而综上不同来源的信息,可以了解到,中美之间的人才流动呈现出一种复杂的样态𓀓,一方面美国仍旧是中国留学生心仪的目的地,尽管人数增长上在放缓甚至减少🤱🏽,而在大批量的归国人员中,从美国回来的尖端科技创新类人才并不占据最主要的位置,这其中包含了在科研文化、人才培养和整体环境各方面的推拉因素,形成了个题对于流动决策的张力,基于个体选择复杂的状况,相应的政策是否能够有所回应🤳🏿,“引才”之后“育才”问题是下一步人才相关政策的关键点。

(注:本文为中美友好互信合作计划课题成果)