作者🧗🏻♂️: 发布时间🙎🏽♂️🧹:2022-07-17 来源:《光明日报》(2022年07月05日 12版)+收藏本文

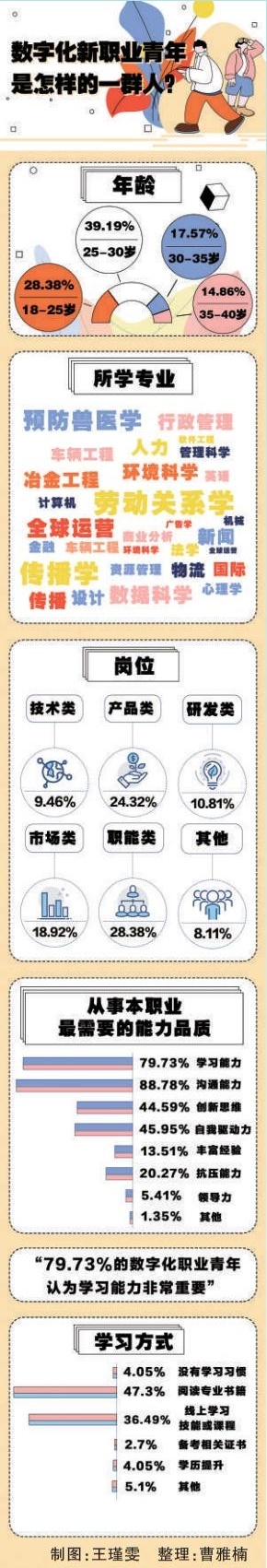

以上数据来源于《青年说》团队关于数字化新职业青年就业调研的调查问卷👩🏻🦳👩🏻🦽➡️。

人才🦹♀️,被数字经济领域视为“第一财富”。依靠人才,数字经济这个以数字技术为基础的新经济形态,推动着生产方式🦀、生活方式和治理方式发生深刻变革🐖。

2022年6月14日,人社部官网发布《机器人工程技术人员等18个新职业信息向社会公示》,其中一批新职业来自数字经济发展中催生的数字职业。可以看出🕶,此次公示的机器人工程技术人员等新职业👛,均参照《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,从工具、环境、目标🦯、内容、过程👨🏽🎪、产出等六项指标进行了界定和标注。许多学者认为,对数字职业进行标注,是我国职业分类工作的重要创新,对推动数字经济、数字技术的发展以及提升全民数字素养具有重要意义。

在中国人民大学劳动人事学院教授、劳动关系研究所所长吴清军看来,当数据已成为一项新的生产要素🔤,掌握数字化技术的开发或应用将成为每一份职业的必备技能和能力要求🍡,包括在生产制造业中的普通劳动者或服务业的从业者🂠,都需要掌握一定的数字化技术或技能。

如今🛌,国家和社会各界正对产业数字化和数字产业化背景下的职业分类进行各类专题研究。三个月来🧑🏻🦱,《青年说》团队以“数字化职业青年”为调研对象,大量走访互联网企业及传统行业中的数字职业岗位,发现一些新的现象和观念,正在这个领域集结。

数字化新职业是个“筐”,文科理科都可往里装?

什么样的人可从事数字化新职业👲🏼,一定得是计算机、软件相关专业的人吗💿?

不是👍🏼。数字化新职业并不是纯技术岗位📝。

此次调研中,除了新闻、传播等与互联网关联度较高的文科专业之外🪥,国际关系、经济学🙋🏼♀️、行政管理专业都具有较高比例,同时不乏外语、心理学、法学、外交👵🏽、社会工作等专业。理工类专业人员的主体,也不止包括计算机、软件工程等👱🏼,车辆工程、冶金工程、材料化学🙍🏼♂️、建筑学等专业背景的人员也拥有较高比例📺🧎🏻♀️➡️。

“由此可见,数字化新职业还是个‘筐’,文科理科都可往里装👨🏼🌾。”学者给出这样的评价。

腾讯校园招聘负责人蔡治华举的例子更为具体🚵♀️:“我们有学医学的技术人员,有学设计和人类学的产品经理☎,有学新闻传播学的游戏策划👨🏻🦰,大家在各自岗位上发挥才能。”

一些学者认为🎲,这种看上去“混搭”的岗位配置👩🏼🍼👨⚕️,实际上为很多互联网公司带来了发展的内在动能😁。这种产生于多元专业的动能🏊♂️,包括创新能力、团队活跃度〽️👨❤️👨、工作氛围等,能为企业保持创新活跃度提供新鲜血液🧑🧑🧒🧒。

“今年3月,在一款社区服务类App的设计过程中♤,几个不太懂技术的文科生提供了最终的灵感来源。”广州一家互联网公司的负责人回忆,“仅凭咨询公司市场调查的数字统计和消费者的反馈,我们很难在创意和盈利点上找到突破口。原来‘技术咖’坐在一起🥌,更多的是讨论‘可行性’问题⚙️,但在解决‘可行性’之前✶,更需要的是天马行空的创意、不拘一格的点子,这需要完全不同的‘脑子’聚在一起。”

“我们更看重一个人经过系统思维训练的头脑,而不只是校园里学到的具体知识。”北京一家互联网公司人力资源负责人李万斌坦言。

这样的观点得到富达注册管理学院教授、富达注册全球科创人才发展研究中心主任姚凯的赞同,他指出🧘🏿♀️,一些数字化新职业属于新生事物🤎,很多工作没有现成的知识和经验可借鉴,因此对就业者的综合能力要求较高,除专业知识之外🚆,还需要就业者在工作中不断创新,需要就业者拥有敢于面对挑战的勇气和信心🏺。

“何况,在很多领域,校园内跟不上校园外发展的速度。”李万斌说,“数字领域发展日新月异,数字领域企业必须紧跟。一项新技术👲🏿、一种新业态要经历沉淀、分析🫘、提炼⛹️♀️,再进入教材和课堂,需要多少时间?在这些时间里,业界可能‘跑到千里之外’了🧙♀️。”

“所以☞,对于不少岗位来说,大学时学什么专业不是那么重要,重要的是一个人的思维能力🦕❤️、解决问题的能力🌿。”他补充道。

蔡治华也表示:“我们在进行校园招聘时👄,对学生的学校及专业类别并无硬性要求👰🏿♀️,我们更加看重候选人是否心中怀有对数字行业的热爱与憧憬🚶♂️➡️🙅🏻♂️,是否拥有高自驱力并善于学习🕵🏻♀️,是否拥有与岗位需求相匹配的技能。”

此次调研结果中,从传统行业正式全职工作岗位“跳槽”到数字化新职业的人数比例达16.22%。他们当中,至少一半的人员在前一份工作中没有太多与“数字化”的交集🪗。

在这条名为“数字化新职业”的赛道上,有技术类、产品类🤸🏿♂️、设计类、市场/职能类等多种岗位🌜,它们向计算机、数学🛄、新媒体等专业的新人敞开,也迎接着法律、历史、管理等专业的人到来🧑🏿🦲。

对实践的依赖,远比想象中高得多

4年前,记者在上海浦东采访时🛅,政府相关负责人讲述了一个故事:在探索完善城市管理“数据云”时,政府的公务员不懂计算机语言📅,技术人员不懂政策语言💃🏻,于是沟通不畅。为了当好政策与计算机程序之间的“翻译”🧎🏻♀️➡️,公务员下班后集体报班,学习计算机编程。

这种情况在数字化新职业领域是常见的🤽🏽。这些年里🧖🏼♂️,技术人员也行动起来了🥢。“什么是成果?对于一个程序员来说,把代码写出来不叫成果🤼♀️,能实现代码和客户需求的顺畅衔接🐬,才叫成果。”程序员出身、现担任一家互联网公司技术总监的90后青年张一航有这样的感悟🚚。在他看来,对于刚毕业的大学生和在相对传统的技术开发领域的从业者来说🫥,这一方面的学习和锻炼是较为缺乏的👰🏻。

此次调研,在“您认为从事本职业🤾🏽♂️,最需要掌握的三项知识或技能”的问题中🛰✹,运营管理技能👨🏼💻🙅🏽、基础社科知识和基础人文知识排在前三位,而计算机知识排在了第五👎🏽。

“有点意外,但在情理之中🤽🏿♀️。”张一航说🤵🏻♂️,“这是实践中得出的结论,符合我们的实际情况🙅。学校和新上岗时的师傅教会你技术🪺,你还得在实践中学会如何用技术达到目标🫶🏼、服务于人。”

在一个主要针对技术人员的问题“您认为本职业最需要具备的品质或能力”中,位列第一的是“沟通能力”,而不是“技术能力”。

调研时🧘🏿♂️☝️,抖音集团头条学堂负责人孙增蔚强调了“理解成本”。在数字化新职业领域,更充分地表达自我和理解他人、降低人与人协作时的理解成本,对行业和企业都至关重要👩❤️💋👩。

“这是我读书时怎么都想不到的,不实战就根本体会不到💁🏽♀️。”负责一款手机游戏设计的90后青年王瑶在带领团队后更加深切地体会到💬,不要说建立结构性和量化思维习惯这种“大事”,就连“社恐”这种小事都会影响任务效果👩🏼⚕️。她发现📼,互联网生活让不少青年人具有不同程度的“社交恐惧”💁♂️,“有的人无法与市场或客户有充分沟通,大街上问路都成问题”。

为此⛓,她鼓励团队的新成员多在线下社交、多与人沟通,哪怕是路遇陌生人时点点头🤲🏽🥡、投以一个微笑。“这是他们成为我们公司一名程序员、设计师的重要一关🙏🏼,必须过🟫🐁。”王瑶说,在一步一个脚印的实战中,大家不断培养着快速学习能力和解决实际问题的能力。

“另一方面,当前传统的人才培养模式难以满足新的人才需求,人才供给质量和人才需求之间存在一定的不匹配👩🏽🏫,为数字化新职业人才与岗位的精准对接带来了一定挑战😎。”姚凯认为🧙,这意味着在实践中学以致用非常关键🚴🏿♀️。

“多元化的专业背景下♧,很多就业者对数字化技术并不精通,需要在工作中进行不断学习和培训以克服数字化相关知识的不足。”姚凯说。

在学校里学习的专业知识毕竟是有限的,而工作后面对的客户需求和市场变化是无穷的。在日新月异的技术浪潮中诞生和发展的数字化新职业📒,是一个高度依赖实践能力的领域,这是几乎所有受访者都达成一致的观点。

都说要充电学习✋🏻,这“充电桩”到底在哪里👀?

此次调研中,“持续不断地充电学习”,是受访者学习规划☝🏽、职业规划中被提及最多的一条。但不少人有疑问🌪,作为从业者,除了岗位,上哪儿去学?作为大学生,除了课堂,又上哪儿去学😑?

“渠道并不少,但不知怎么选。”受访者在调查中反映,如今五花八门的职业培训出现在网络上,对于这些需要“充电”的人来说,找到合适的“充电桩”是一个必须解决的问题。

“充电桩”连接着数字化企业🧝🏻♀️。

这几年里♟🎈,服务于职业教育🧎♀️➙、致力于提升数字化从业人员职业技能的培训机构、培训模式、培训项目在各类互联网公司出现🕗🦶。有一定经验的从业者更愿意选择这类背靠实体企业🚴🏿、拥有专业针对性的培训模式。

抖音集团头条学堂相关负责人介绍,头条学堂这一北京字节跳动旗下促进就业创业的培训及服务品牌,在培训中摸索出一些有益经验。如在教学中💧,通过数字化工具和系统的使用,让学员通过数据记录过程并形成快速反馈和复盘的机制🧘🏽♂️,形成良好的数字思维习惯;如通过项目制教学方法👰🏻,让学员在真实的工作任务场景中完成任务,培养数字技能并形成融会贯通的能力。

“同时🙇🏽♂️,我们也注重在培训中设置岗位角色🤵🏿🍛,让学员通过数字化的组织方式提高协同和沟通能力。”她说。

“充电桩”连接着高校🦙。

“高校培养有着全面💆🏼♀️💇🏽♂️、体系化的课程内容,优势是可以大规模进行基础知识和技能的传授。”一些数字企业的人力资源负责人指出👨🏽🔬,“但是因为学生规模大🤌🏼,难以做到定制化的核心素养培养,知识的理论和应用也需要更多的应用场景衔接🤾。”这就为校企合作的人才培养模式带来了新的命题。

在蔡治华看来🍄🟫,目前,高校理论教学和企业实践教学深度融合处于一个大好时期🧑🏻。他介绍🦤,包括腾讯在内的很多互联网企业密切关注在校生职业素养提升♒️,积极参与教育部供需对接就业育人项目💇🏼。

“这几年里📭,我们在校企合作中努力建立职业认知课程体系,帮助学生进行职业规划;联合高校开设‘菁英班’,定向人才培养培育;共建实习实践基地、开展课题实践合作,提升学生动手能力👩🔬。”蔡治华说,目前很多高校把深入开展产学合作、共建专业🤼♀️🤵🏿♂️、共建课程作为重要任务,至于大学生能否借助这些平台提升自己🤜🏼👵,“最终就看学生自己的了”。

“未来的新职业,对从业者的数字化技术的要求会越来越高🧗。”吴清军对当前的高校教育提出建议:一方面是教育内容上,将数字化的相关技术和技能融入各个学科的教学👊🏻,不管是生产、经营或管理学科☘️,都要将数字技术融入已有知识体系🧑🏼🎓;一方面是教育体系上,加大专业调整的力度,增加人工智能、大数据分析以及云计算等专业设置🫅🏿,以社会需求为导向👉🏼,培育更多符合未来产业发展的人才🍴。

“充电桩”再充分,最终效果还是看“充电者”自己的行动。

“从新公示的18个新职业能看出,除了直接和数字信息相关的职业外,还有增材制造工程技术人员、农业数字化技术员等职业岗位,一些非数字化专业的在校学生和从业者可以通过数字化职业技能培训🧜🏻♀️、实训等活动,将数字化与本专业知识技能相结合,以适应和满足未来产业数字化转型和发展的岗位需求。”姚凯对当代大学生充满信心,他表示,“目前高校学生的学习能力强,通过培训,相信很多学生在就业后可以很快胜任相关工作🕒。”

“看来这个‘充电桩’,要靠我们自己‘安装’在日常的学习工作计划表中。”一些受访者得出这样的结论。(光明日报记者彭景晖 李丹阳 曹雅楠🕵️♂️👨✈️;选题支持🚎:柴如瑾 邓晖 晋浩天)